11月12日(日曜日)、ほくえい未来ト-ク2023 ゼロカ-ボンワークショップ 第1回 を開催しました。

運営 EPOちゅうごく(特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター)

ステップ1 ゼロからわかるゼロカーボン (勉強会)

あいさつ

北栄町環境エネルギー課の杉本裕史課長から、「昨年度に2050年に向けた脱炭素ロードマップを策定し、今回は2030年までに具体的に何ができるかを皆さんと考えていきたい。」と、ほくえい未来トーク2023の趣旨を説明すると共に、脱炭素ロードマップの実行に向けて呼びかけました。

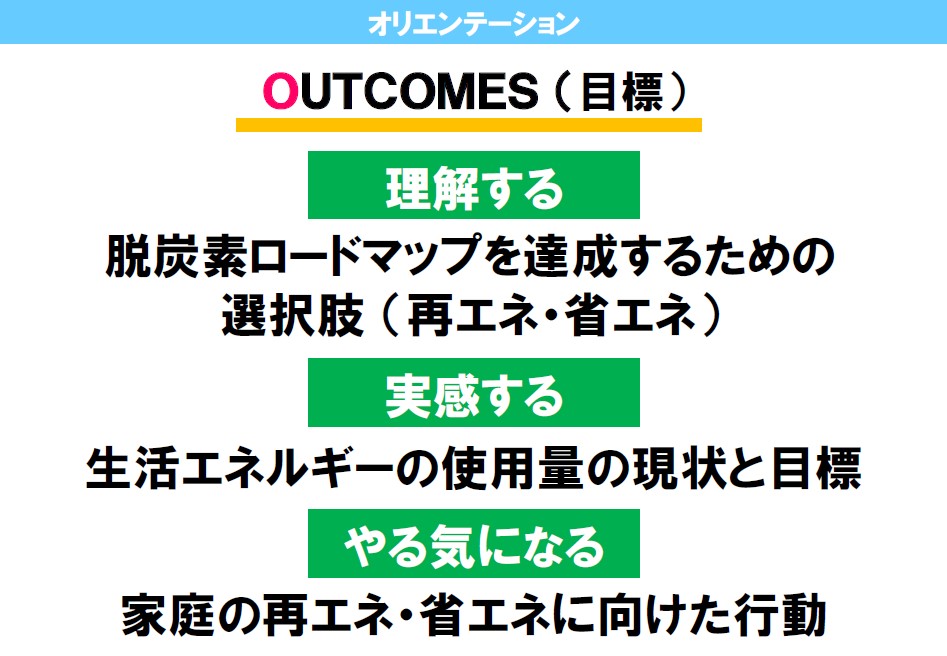

オリエンテーション

進行を務めるEPOちゅうごくの松原事務局長から、第1回の目標・スケジュール・心がまえ・役割について説明しました。

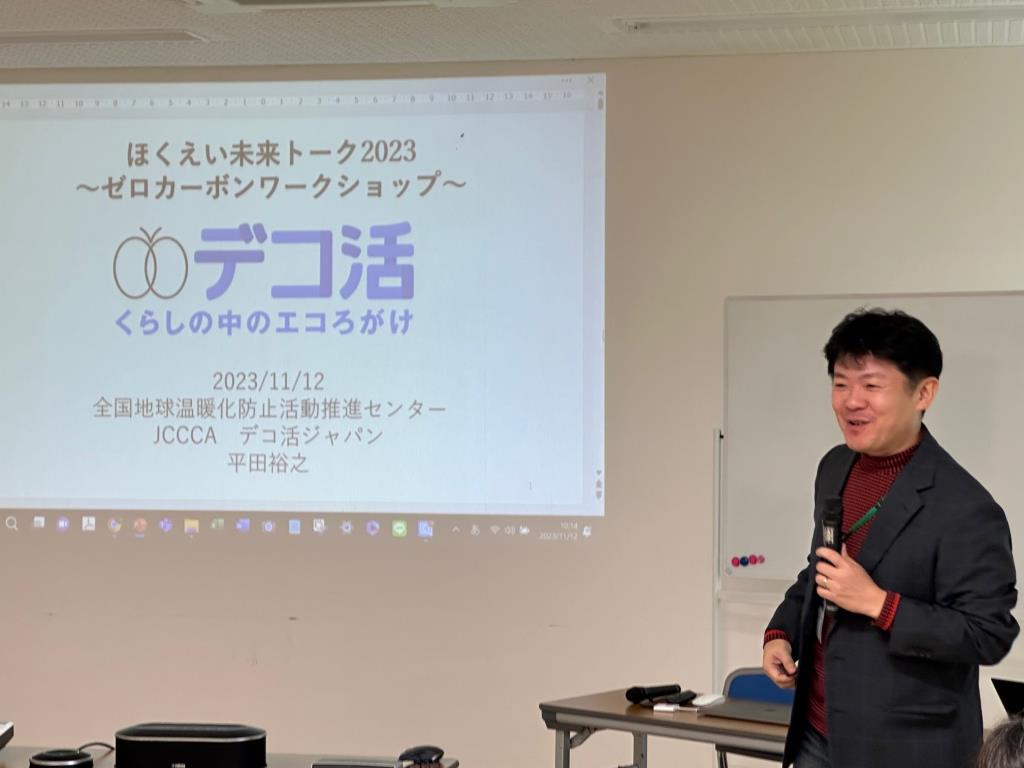

講演&ワーク

一般社団法人地球温暖化防止全国ネットの平田裕之氏から、気候変動問題の実態や基本についてお聞きし、北栄町の脱炭素地域づくりに向けた分析や提案をしていただきました。

<自己紹介>

- 11月29日からUAEのドバイで開催されるCOPに参加する予定で、鳥取県からも3名の若者が参加する。

- 気候変動はCO2など空気の話、地球をりんごに例えると、ピーラーで皮をむいた規模の問題。

<気候変動の実態・基本>

- 地球の時間軸は何億年のレベルだが、世界中の科学者は人間の営みが温暖化に影響を与えていることは疑いの余地がないと言っている。このままいくと更に色んなことが起きてしまう。

- カーボンニュートラルはCO2を±0にすること。完全にゼロにすることはできないので、社会活動から出る排出量を森林吸収などが吸収できる範囲まで抑えること。日本の社会は2050年までに目指すことになっている。

- 北栄町は2019年に気候非常事態宣言を出していて、北栄町も鳥取県も全国的に見て先進的であり、みんなは見習いたいと思っていることを自覚して自信を持ってほしい。

- 地域では、「自分ができること」だけじゃダメな構造的な理由がある。一人ひとりが頑張っても変えられないものがある。公共的なものなど、自分だけでなくまち全体のこと、その先には県や国や世界のことがある。自分がやっていることと未来から逆算することが繋がらないといけない。自分ができることをコツコツやるだけでなく、まちのことはみんなで取り組まないといけない。

- 一つの事例として、静岡県の浜松開誠館高校の取組を紹介したい。この学校はグレタさんに触発されて、気候マーチなど取り組んでいる。しかし、呼ばれて行ってみたら、高校生が悩んでいた。生徒は「私たちはこんなに頑張っているのに、大人達は応えてくれない。気候変動はこんなに深刻なのに、大人達はできない理由ばかり、Z世代への無責任な期待ばかりしている。」と言っていた。これはこの学校の生徒だけでなく、多くの若者が言っていることに共通していて、「climate anxiety(気候不安)」になっている。そこで、大人も若者と一緒に何かできないかということで、Tik Tokのインフルエンサーと気候変動をわかりやすく発信することにチャレンジしている。

<北栄町の脱炭素地域づくりに向けて>

- 脱炭素ロードマップを見させていただて、アンケート結果が興味深かった。世界では気候変動対策をいいこととして捉えているが、日本ではネガティブに捉えている。しかし、北栄町ではどちらかというとポジティブに考えている。それと、よくわからないと捉えている人が多いことが課題。これは気候変動に対して正しい理解ができていないことや、情報が伝わっていないことが考えられる。

- ロードマップの中に、再生可能エネルギーのSWOT分析で強みと弱みが書かれていた。そこで、風力発電の継続に懐疑的な町民がいることが弱みとなっているが、何もやらないというリスクも存在することを知っておいてほしい。今は風車が目の前にある中で起こっているリスクに声が挙がっているが、ヨーロッパでは未来志向でリスクを考えている。日本人は情緒的なので今起こっていることに共感しやすい、しかし気候変動は長期的に考えて逆算する必要がある。現時点で風力発電に懐疑的な人がいることは事実だが、本当は風力発電を継続することと継続しないことを両方とも揃えてリスクを考えないといけないがそれができていない。それだと現役世代の言ったもん勝ちになってしまって、将来世代の意見が反映されなくなってしまう。これは北栄町だけでなく、日本全体で起きている問題。

- 私の視点では北栄町は再生可能エネルギーを推進できる素地を持った地域としてポテンシャルを感じている。こういう議論をもっと行った方がよい。将来予測の表もよい。風車がある場合とない場合を比較したら、風車がないと太陽光発電を2~3倍設置しないといけなくなり、そうなるとどこに設置するかの課題も出てくる。鳥取みらい電力について、全国でも地域新電力の動きが増えている。しかし、一般の人はPPAなど専門的なことはよくわからない、わからないと判断できない。

- 今後の北栄町の脱炭素地域づくりについて、結論としては「本気の再生可能エネルギー専門人材集団の育成」が必要だと言える。それは北栄町の再生可能エネルギーを理解し、暮らしを豊かにする方策を考え、町や議員を説明し市民と共感しえあえることができると、脱炭素ロードマップの達成に寄与できると思う。これは、北栄町だけでなく日本全体にも言えることだが、これを行政だけに任せるのではなく、様々な立場の人がそれぞれの立場から担っていくことが必要。

<参加者の感想>

- 昨年のおさらいにもなって更に理解できた。自分達が具体的に何するかを考えないと、全体の問題がぼんやりしてしまう。省エネにわるいイメージを持つ人はやたら電気を消したりする。我慢しなくてよい方法があるとよい。

- 気候変動の大変さはみんな理解できているかもしれないけど、具体的にわかっていない人が多いのではないかと感じているので、具体性が大事だと思った。

- 学校などで脱炭素のことを聞く機会はあるけど、それをどうすればよいかは考えるのが難しくて、我慢だけでなくて色んなことに目を向けることが大事だとわかった。

- 今年は6月くらいから気温が高くて健康面でも影響があった。電気自動車の必要性はわかるが、トラブルが起こることもあるので、救急車など緊急的なときはガソリン車が必要かもしれない。個人のことだけでなく、まち全体のことをどうすればよいかを考えたくて参加した。仕事で産業廃棄物に関わっているので、それを出さないためにはどうすればよいか難しい。誰かが何とかするでは何も変わらない。

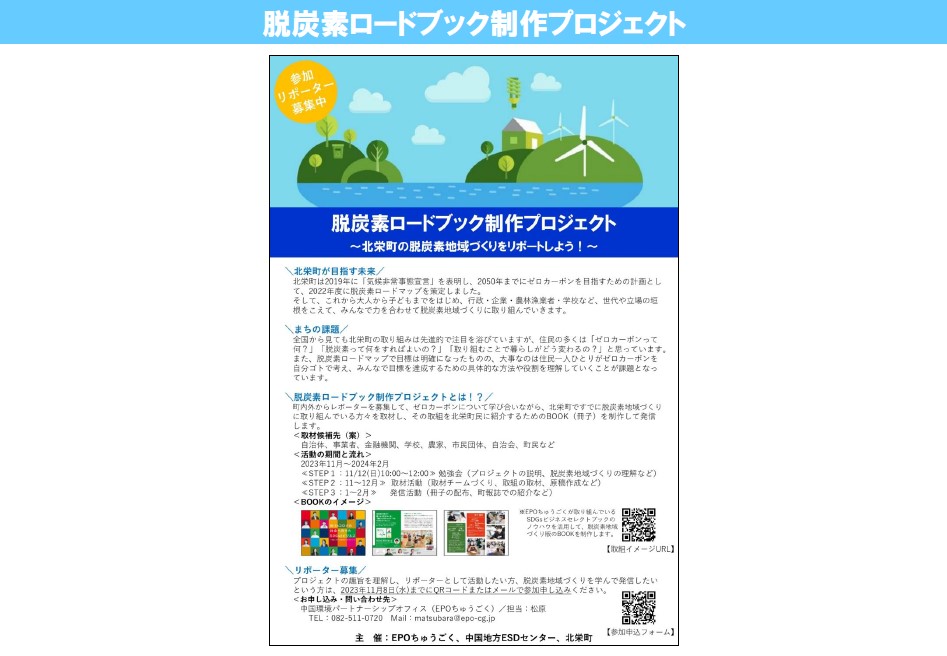

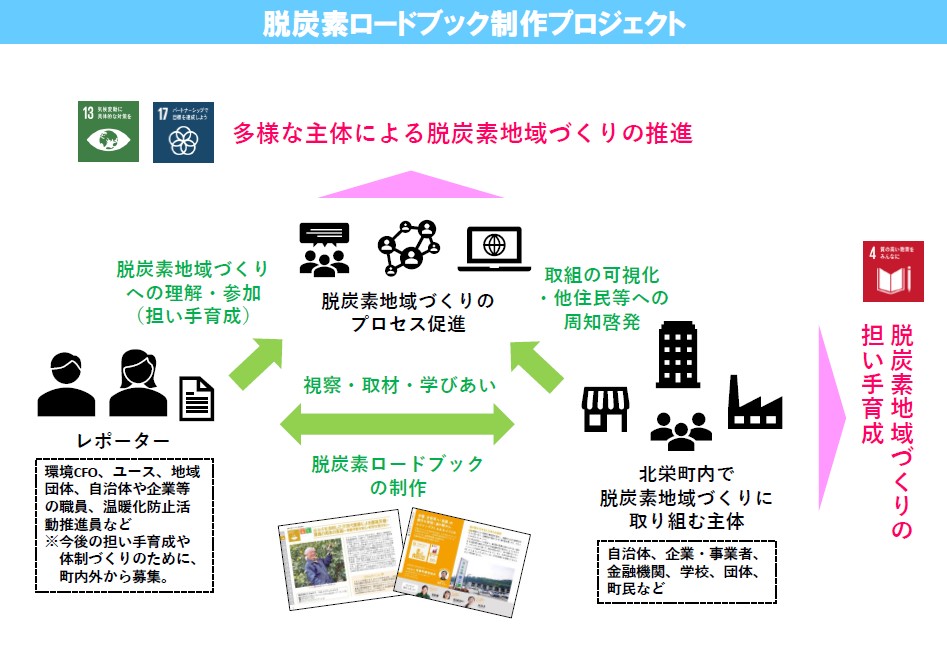

脱炭素ロードブック制作プロジェクト説明会

脱炭素ロードブック制作プロジェクトの実施概要を紹介し、今後のスケジュールの見込み等を説明しました。

<説明内容>

北栄町の脱炭素地域づくりの取組を取材して可視化する紹介ツールを制作し、町内の住民等に普及啓発すると共に、そのプロセスを通じて環境CFOを含めた町内外の担い手を育成する。EPOちゅうごくが実施している「広島県SDGsビジネスセレクトブック&コミュニティ(2018年度~)」の事例を紹介した。ほくえい未来トーク2023に参加いただいた方にも声をかけて、2024年1~2月に北栄町で脱炭素地域づくりに取り組んでいる主体を取材する予定。

ステップ2 あなたの家のゼロカーボン

セッション1「おさえておきたい北栄町脱炭素の基本」

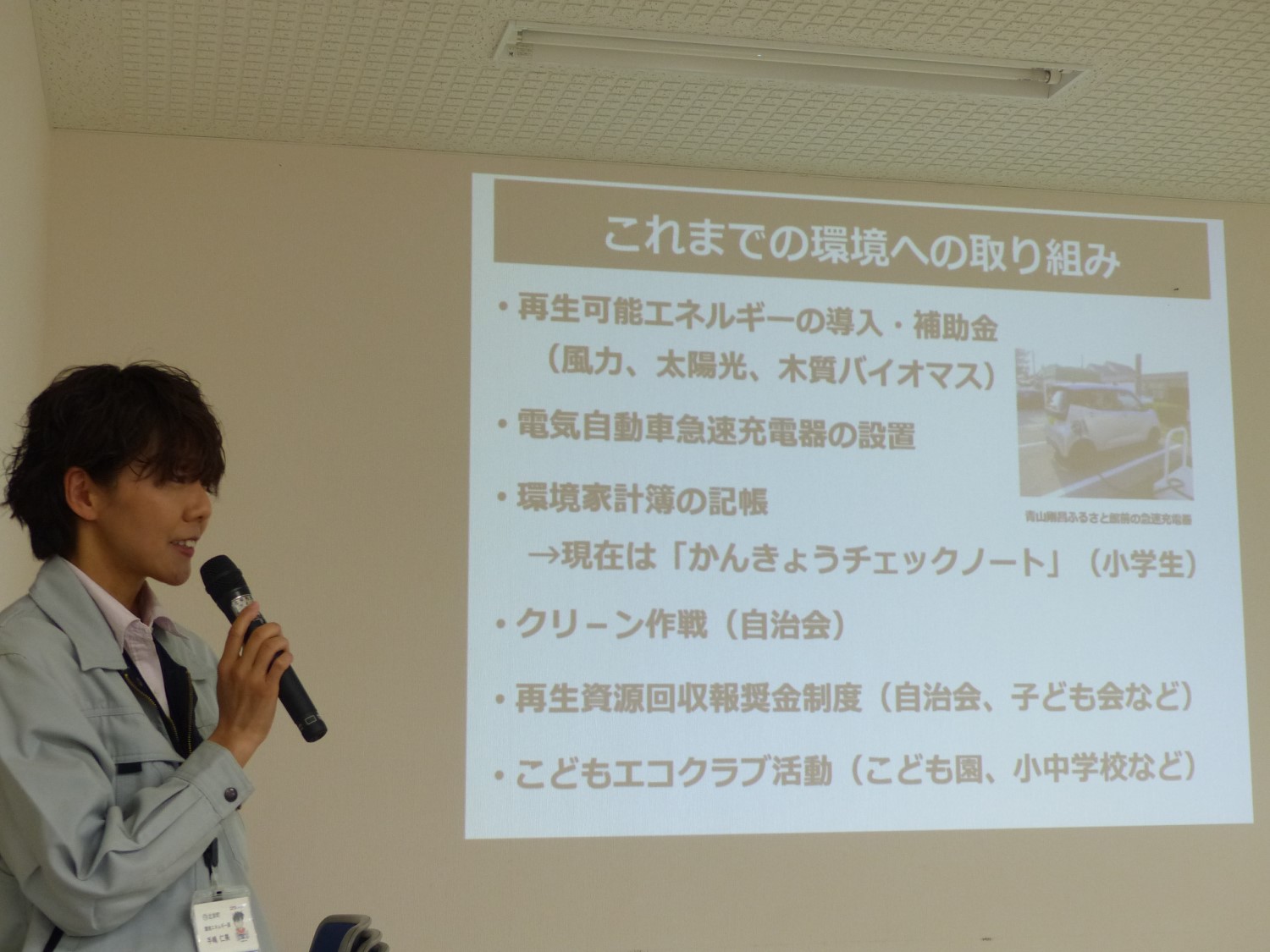

(1)北栄町の施策説明

北栄町環境エネルギー課より、これまでの北栄町の施策として2050年北栄町脱炭素ロードマップ及び第二次北栄町環境基本計画(地球温暖化対策実行計画「区域施策編」)について説明しました。

<説明内容>

- 北栄町まちづくりビジョンでは、人と自然が共生し確かな豊かさを実感するまちを目指している。

- 省エネとしてエネルギーの使用を減らし、再エネでエネルギーを生み出すことで、CO2の排出実質ゼロを目指している。

- 2050年のゼロカーボンを目指すために、今年4月に2050年北栄町脱炭素ロードマップを策定した。2030年は世界や日本での基準年になるので、2030年には2013年度比から48.6%まで削減し、2050年までに100%削減を目標としている。

- 今年度は2030年までの実行計画として区域施策編を作ろうとしている。2030年までにどういう行動が必要か、町だけで考えるのではなく、皆さんの意見を計画に反映していきたい。この実行計画は、北栄町環境基本計画の一部として実行計画を盛り込んでいく。今日は印刷したものを配布しているので、参考にぜひご覧いただきたい。

- 計画を立てるだけではいけないので、実際に行動に移していくためにも、地域資源を活かした地域循環共生圏を実現していきたい。

(2)脱炭素地域づくりの取組紹介

株式会社エナテクスの福井氏から、北栄町における再エネ・省エネの方法について情報提供を行いました。

<説明内容>

- 当社は再エネ・省エネに取り組んでいる中で、RE100として2050年までに再生可能エネルギー100%に転換することを目指している。

- 昨年度、エコソリューション事業部を立ち上げて、各事業所省エネ診断を無料で行い、そこから電気設備等の取り換えを提案している。

- オフィスのエネルギーをゼロ化することに自ら取り組むと共に、事業者への提案もさせてもらっている。

- 自治体と事業者が一緒になって電力販売する地域新電力の会社として「鳥取みらい電力」を今年設立した。2023年4月からは北栄町の公共施設に電力を供給している。

- これまでの電力供給は、大手電力会社が家庭や事業者に電力を販売していたが、それだとその利益が県外に流出してしまうので、鳥取みらい電力では100%の再生可能エネルギーを買い取り、それを供給していくことで、地域内でできた電力を地域内で循環することができる。エネルギーの地産地消を目指している。

(3)ぺちゃくちゃタイム

グループ内で参加者同士の自己紹介やセッション1の気づき等を意見交換し、それを全体でシェアすると共に、講師から助言をいただきました。

<平田氏の助言>

- 脱炭素のテーマでは、バトンリレーが大事。自分達の世代だけでなく、未来に世界を生きる人たちに繋げていかないといけない。今判断したことがそのようなことに繋がっていくか、北栄町の14,000人が今やっても無駄と考えるのではなく、上手くやっていくためには他の地域から学ぶこともできるし、みんなが上手くやっていく方法を考えていくことが大事。環境省は新たなにデコ活という国民運動を起こそうとしている。

- 北栄町という町の状況を見ると、他の地域が羨ましがる環境が揃っているのに、アンケート調査の結果からわかるように、自分達が脱炭素のポテンシャルがあることをよくわかっていない状況なので、再生可能エネルギーで脱炭素していくための専門的な人材を育てていくことが必要。それはエネルギーだけでなく、コナンやスイカと同じように町の魅力を伝えられる人になるとよい。

セッション2「私の脱炭素を探究しよう」

探究活動のトレーニングとして、地球温暖化のクイズやSDGs入試問題を解きながら、脱炭素地域づくりで目指す複合的な成果の視点を養いました。

(1)エネルギー使用量を知る

環境省の「うちエコ診断」のデモンストレーション及び体験を通じて、自分の家のCO2排出量を知り、それを2050年北栄町脱炭素ロードマップの目標値に照らし合わせて、家庭のエネルギー使用量とのギャップ・一人ひとりが求められる省エネの規模感を共有しました。

(2)ロードマップの目標値の達成に向けた課題

家庭における再エネ・省エネを探究するグループワークとして、「家庭でできる再エネ・省エネ」及び「北栄町らしい再エネ・省エネ」について意見を出し合いました。

<参加者の意見>

家庭でできる再エネ・省エネ

<再エネ>

太陽光+蓄電池、蓄電池の設置

<省エネ>

白熱灯をLED化、早寝早起き、買い置きしない、食べられるだけ・いいるだけ買う、

ガスの設定温度を低くする、ごみの分別、新しいエアコンにする、車でどこでも行かない(特にゴミ捨て)

使わない照明はこまめに消す、外で遊ぶ・出かける・働く

歯みがきのときは水を出しっぱなしにせずコップを使う

(かんきょうチェックノートから選択したもの)かんきょうチェックノート.pdf

(3)使わない照明はこまめに消す

(7)冷房を使うときはドアを開けっ放しにせず、扇風機を上手に使う

(8)家族がいっしょに部屋で過ごす

(9)冷蔵庫の開け閉めは短い時間で、開ける回数を減らす

(11)ごみを分別して捨てる

(12)買い物にはマイバックを持って行き、割り箸やストローはもらわない

(18)お風呂は家族が続けて冷めないうちに入る

(19)歯磨きのときは、水を出しっぱなしにせずコップを使う

(23)夏は打ち水をする

(24)エアコンフィルターや照明器具のお掃除のお手伝いをする

北栄町らしい再エネ・省エネ

省エネ・創エネ補助金の活用、省エネイベント(全町民参加)、楽しく取り組めるもの

バイオマスボイラー(木質)、風車や太陽光発電について学べる機会を増やす

女性就業率県内NO.1主婦に簡単にできる方法を教えて!

遊休農地の活用、農業時のCO2削減(環境により良いブランド化)、公共交通or電気自動車の普及(助成)

公用車をすべてEV化、小水力発電、風力発電を続ける

(3)ぺちゃくちゃタイム

グループ内でセッション2の気づきや感想を意見交換し、それを全体でシェアすると共に、講師から助言をいただきました。

<参加者からの質問>

太陽光発電の収益性について、設置して経済的に儲かるのか儲からないのかよくわからないので知りたい。

※質問への回答は第2回で情報提供を行います。

<平田氏の助言>

立場が違うと物事の見方が異なる。こちらのグループでは女性の就業率について話題が出た。その人達が脱炭素に向かうようなシナリオが描けないか、女性に動いてもらうためには誰に伝えればよいのか、どこを動かすために何をすれば玉突きを生み出せるのか、と考えていきましょう。無理して我慢してということはもう変えて、同じ立場や同じ世代だと同じ話になりがちなので、色んな人と作戦会議をしていく必要がある。