ほくえい未来トーク2022 第1回 解説パート

「北栄町の脱炭素施策」 北栄町環境エネルギー課 配付資料 動画

「脱炭素・SDGsと北栄町の可能性」 一般社団法人クラブヴォーバン 代表 村上 敦氏 配付資料

「町職員と専門家によるパネルトーク」 動画

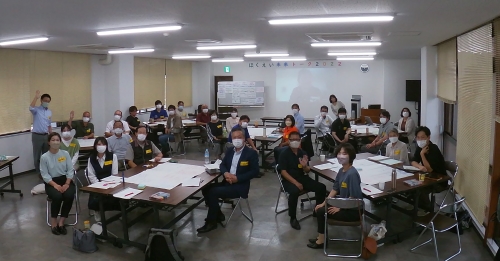

ほくえい未来トーク2022 実施報告(2022年10月2日開催)

北栄町では2050年までに脱炭素を目指すことで、将来世代を地球温暖化による気候危機から守る持続可能な北栄町の未来を築くことを目的とした計画づくりに取り組んでいます。

今回、2050年の北栄町の姿や脱炭素のためのアクションを具体的にするため、「ほくえい未来トーク」を開催しました。北栄町の将来設計や目標について専門家の解説をもとに町民の方々と一緒に考える場となりました。

【あいさつ】

まずは、北栄町環境エネルギー課杉本課長より開会挨拶。

「多様な方に関わっていただいて開催できることはとてもありがたい。北栄町の現状を知り、このままだとどのようになってしまうのか、どのような取り組みが必要なのかなど、一緒に学びながら考えていきたいです。」

【セッション1「おさえておきたい北栄町脱炭素の基本」】

(1)町施策の説明

北栄町のこれまでの町の施策や役場の想いを北栄町環境エネルギー課よりお伝えしました。

これまでの北栄町の環境への取り組み

北栄町は平成17年に旧北条町と旧大栄町が合併してできた町です。北栄町のまちづくりビジョンとして「人と自然が共生し確かな豊かさを時間するまち」と掲げ、産業や教育での様々な分野の取り組みを行っています。

再生可能エネルギーの導入

北栄町としての大きな取り組みは風力発電所です。

北栄町と同じ年に運転を始めた風力発電所である再生可能エネルギーは、地球温暖化対策を始めとした環境問題への普及啓発やエネルギーの地産地消といった環境のシンボルになっています。

北栄町は風車をきっかけとして環境に関する取り組みを多く行ってきました。

風力発電によって生み出された電力は電力会社に売っており、それによって得た収益は太陽光設備の導入や住宅の省エネ改修や公共施設の照明をLED化するための費用として活用しています。

環境家計簿の記帳

電気やガスなどのエネルギーの使用について記録するものです。以前は一般のご家庭向けに実施しており、現在は小学生向けに「かんきょうチェックノート」を実施しています。

小学4年生を対象に学校で環境の学習をした上で、夏休みにノートを使って身近なエコ活動に取り組んでもらっています。

その他に

- 電気自動車急速充電器の設置

- クリーン作戦

- 再生資源回収報奨金制度

- こどもエコクラブ活動

以上にように自治会やご家庭・地域・学校・事業所・行政が連携して環境に関わる取り組みを幅広く行っています。

変わった取り組み 「古い冷蔵庫を探せ!」コンテスト

商工会と連携し最も古い冷蔵庫を持っている方に最新モデルの冷蔵庫を贈呈する取り組みです。実は、家電の中で一番電気を使っているのが冷蔵庫です。省エネ型に変えることで、消費電力や電気料金を削減することができることを広く知ってもらうために開催しました。なんと、コンテストで最も古かった冷蔵庫は約40年前のもの!

令和元年には「気候非常事態宣言」を表明

豊かな自然環境を次世代に引き継ごうという思いで、町は2050年までに町内におけるゼロカーボン(人起源のCO₂排出実質ゼロ)を目標にしてます。

北栄町の風車は耐用年数や電力を買い取ってもらう期限の関係から2年ほど前から風車を新しく更新するのかの検討を行っている。現在は町直営以外との方針となっています。

今後民間で運営する計画などがあるが、北栄町としてどのように再生可能エネルギーと関わっていくのかを町民の皆さんとロードマップ策定を通じて一緒に考えていきたい。

北栄町脱炭素ロードマップ策定

2050年にCO₂排出実質ゼロにする宣言して実際に具体的な取り組みを計画し、どう実現していくのかの計画を立てます。

地球温暖化対策としてCO₂を減らすことはもちろんですが、皆様の健康や安全・快適な暮らしを保つものにしていきたいと考えています。

それに伴って、地域経済が活性化するような形を目指そうとしています。

そのためには、地域の皆様のご協力が必要になります。

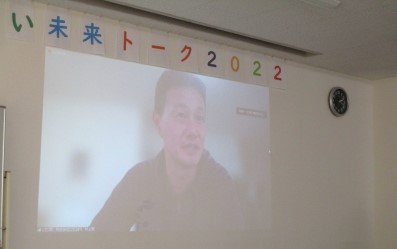

(2)専門家からのレクチャー

一般社団法人クラブヴォーバン 代表 村上 敦氏より脱炭素やSDGsの基本についてお話ししていただきました。

村上氏は、環境コンサルタントとして自治体や企業へのコンサルティングの活動をされています。

脱炭素・SDGsの基本について

「SDGs」という言葉は最近よく耳にするようになっているかと思います。

日本ではSDGsという「言葉」の認知は広がっているが世界ではそれほどでもありません。その代わり、概念は普及しています。

SDGs(Sustainable Development Goals)=持続可能な開発目標

SDGsとは「将来の世代のニーズを損なうことなく、今の私たちのニーズを満たすような開発」と定義されています。

1992年に「環境と開発に関する国際連合会議(UNCED)」、通称「地球サミット」が開催されました。ここで温室効果ガスに対する対策が世界的に必要とされ、「気候変動枠組条約」というものが作られました。

将来のニーズを配慮した形で、どのようなことを私たちは行動する必要があるのかについて1992年の段階で「アジェンダ21」という行動計画が取りまとめられました。そしてヨーロッパを中心に政策に取り入れられ始めました。

ドイツやヨーロッパ諸国では、ほとんどの市民の方々が「ローカルアジェンダ21」という1990年代に広がった取り組みで「SDGs」を理解し、すでに政策に取り入れています。日本では、その際には広がらなかった点が、今の政策に差がある大きな理由です。

その後2000年にニューヨークにおいて、「ミレニアム開発目標MDGs」が提起されました。

これは主にアフリカや南米の地域である発展途上国で持続可能なものにしていく流れとなりました。

これにより、アフリカのほぼ全ての地域において生活改善が一定程度成し遂げることができ、アフリカの10代の女の子が学校に通う割合が90%を超えています。

この成功を機に、アジアの国々でもまだまだ開発の度合が低い地域が存在するため地球全体で持続可能な開発を進めていく必要としています。

そこで2015年から2050年の行動計画として「SDGs」が提起されました。

SDGsには副題があり、「Transforming our world: the 2030 Agenda」とされており、私たちの世界をトランスフォーム「変革」させることがキーワードとなっています。

IPCC第6次評価報告書

昨年の8月にIPCC第6次評価報告書が発表されました。

内容では、人間の経済活動が大気・陸・海洋を温暖化させてきたことに、初めて疑う余地がないと断言しています。

これまでは「可能性が高い」、「非常に多くの懸念がある」など100%ではない推論の話をしてきました。しかし、今回の報告では「疑う余地はない」と人間の行動により地球温暖化が起きていることを示しています。

さらに報告書では、平均気温が3℃上昇したのちCO₂排出をゼロできたとしても、その後100~1000年はもとの気候に戻すことが難しいとしています。

今後10年間で最も影響が大きいグローバルリスク

経済界や政治界でも気候変動について危機感を持っています。

毎年スイスでは「世界経済フォーラム(ダボス会議)」が行われています。この会議に参加されるCEOに、今後10年間で最も経営や自社の企業活動において影響のあるグローバルリスクについての質問を調査したところ「気候変動」に関する項目が上位を占める結果となりました。

ゲームチェンジャーとは

ゲームチェンジャ―とは大きく3つに分かれる取り組みのことです。

太陽光発電の限界までの推進

これまでは経済に余裕のある方が太陽光発電を導入してきました。現在は太陽光発電を導入の価格が非常に下がってきています。

現在は太陽光発電を導入し10~13年ほど経つと初期投資分がカバーできます。それ以降は無料で環境に優しいエネルギーとして使うことが出来るような仕組みとなっています。

建築について高断熱と高気密の市場に変えていく

暖かい地域においても家の窓ガラスは3重ガラスにすることが当たり前となっている地域もあります。

ガラス窓やドアの断熱性能・機密性能を高めエネルギーの損失を少なくしていく必要があります。

電気自動車の導入

2020年から爆発的に電気自動車が導入され始めました。

日本では燃料電池やバイオマス発電の電気を利用した自動車を取り組んでいましたが、世界の流れとしては電気自動車での推進が主流をなっています。

電気自動車では70%のCO₂削減が可能となっています。また一般の電気ではなく、太陽光発電などの自分で作り出したエネルギーを用いるとCO₂排出量を極端に減らすことが可能となります。

またその他の技術である燃料電池や合成燃料と比べても、非常に少ないエネルギーで動かすことが出来ること分かっています。

北栄町では

現在の北栄町では人口1万人を超えていますが、2050年ごろには1万人を下回る予定です。

その場合、人口規模1万人の都市/世帯数4,400ほどの町において、1世帯あたりの年間エネルギー支出が30万円とします。

30万円(1世帯)×4,400世帯=約13.2億円を毎年支出することになります。

民生業務・産業部門では家庭部門の2倍とされていることから毎年26.4億円を支出していることになります。

この多くのお金は広島に流れたのち、東京、または海外へと北栄町の外へと流れている仕組みとなっています。地域内で循環するのは3割以下とされています。

この流出していた分のお金を一部でも地域内に還流させるために、「省エネ」・「高効率化」・「再エネ」に取り組む必要があるとお話しされました。

(3)ぺちゃくちゃタイム

ここでは参加者が6グループに分かれ、セッション1「おさえておきたい北栄町脱炭素の基本」においての気づきや疑問点をシェアしていきました。

一部紹介してきます。

- 子どもだけでSDGsについて考えることは難しいので、学校などでもっと深く学べる機会が増えるといいと思いました。

- 脱炭素の実現には「センターカップリング」が必要。それに掲げている太陽光発電と風力発電は不安定な電力です。そこをどのようにサポートしていく必要があるのか疑問です。

(回答:北栄町の中ですでに構想されています。地域内に電力会社の設立が掲げられています。)

- 地域内で循環できるようなエネルギーを作ることができたらいい。

- 気温の上昇を普段の生活で感じることがある。太陽光発電を導入するときや処分するとき、トータルでのCO₂排出はどのようになっているのか。

- 自家用の太陽光発電を導入した際どの程度の発電量が見込めるのかという疑問。

(回答:現在は技術革新や効率化によって1年太陽光発電を動かせると製造と処分に関するエネルギーを回収できるとされています。風力発電の場合は2か月とされています。)

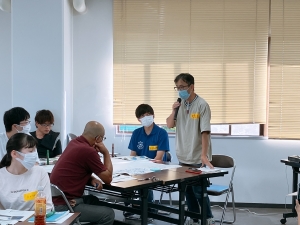

【セッション2「脱炭素ロードマップに向けた課題」】

(1)町職員&専門家パネルトーク

町職員から下記のポイントについて専門家に問いかけながらのトークを行いました。

北栄町の温室効果ガスの排出量

2019年ではCO₂排出量73,700トンでした。産業部門22%・公共施設・商業施設21%・家庭部門が26%・運輸部門が29%となっていました。

町民の意識

町民1000人の方にアンケートを実施しました。

最も顕著な結果となった項目は「気候変動対策はどのようなものだとかんがえていますか」という質問でした。

世界では、温暖化対策は「生活の質を高めるもの」という認識が多いのに対して、日本では「生活を脅かすもの」が多いです。そんな中、北栄町では、日本の平均の倍も「生活の質をたかめるもの」という認識が強いことが分かりました。かねてから、風車の売電益による再エネや省エネ補助制度などの活用でメリットを実感しやすいことが理由ではないかと思います。

脱炭素に向けた地域づくり

特に居住空間の断熱が重要です。

トイレや浴室での健康被害が日本では注目されています。

これは家の断熱性能・機密性能が不十分であるため起きてしまう問題です。

窓や・ドアの断熱性能を高めることによって省エネにもなり、加えて健康被害の軽減にもつながります。

さらに、電気自動車の導入を強くお勧めしています。風力発電の騒音が問題視されていますが、世界的にはそれ以上に自動車社会による騒音や大気汚染の影響が大きいとされています。電気自動車はCO2排出削減だけではないメリットがあります。

このように、エネルギーの使用量を省エネや効率化によって減らした上で再エネを導入する考え方が重要です。

脱炭素社会に向けて町の取り組み

北栄町の風力発電については、しっかりとしたメンテナンス体制や稼働の体制が整っていたため素晴らしい取り組みだったとお話しされました。

ただし、今後風力発電について町で運営することが無くなってしまうことに対しては非常にもったいないそうです。

これから脱炭素に向けての取り組みを進めていく中でもし風力発電が無くなると、一層CO₂排出量の削減が厳しくなってしまいます。

ロードマップでは、風力発電はどんな形であれ継続させる方向で進めることを想定しています。

住民の方の取り組み方

基本的には2050年までに、車を電気自動車に買い替える、建物の断熱性能・気密性能を高めるなどエネルギーの使用量を最大限減らしていく努力が必要です。これによって再エネを最小限の導入で抑えることが目標となります。

また、再エネである北栄町の風力発電を残すか残さないかで大きく脱炭素の未来が左右されます。現状でも北栄町の中の半分以上を占める風力発電が無くなるとそれを補うだけの多くの再エネが必要となってしまいます。

【ふりかえり】

全体を通して気づきや感想について参加者同士でシェアしました。

ここでは一部を紹介していきます。

- 個人でいかにCO₂排出量を減していくかについて、金銭的な負担と精神的な負担があるのではないか。脱炭素によって快適になった見本を見ることができれば今後多くの人が取り組みやすくなるのではないか。

- 今後風力発電を廃止した場合、その分の再エネはどのように賄うのかについての議論をするべき。

など脱炭素に向けた取り組みについて様々な意見が交わされました。

【参加者の声】

今回のセミナー後にアンケートに答えていただきました。

ご意見の中から一部紹介させていただきます。

- 省エネ住宅にすることにより、生活が快適になることを多くの人に知ってもらうとよいと思います。

- 北栄町の脱炭素ロードマップを考えるにあたって課題が多くあり、勉強になった。

- 省エネ建設など新しいことを知れてよかった。

- 多くの情報を知ることができ良かった。

など

このような、理解の深まった意見をいただき、町内業者の皆さんと脱炭素経営に触れるいい機会になったと思います。

ご参加していただいた皆様、ありがとうございました。

【まとめ】

以上、簡単に10月2日開催の「ほくえい未来トーク2022」を振り返らせていただきました。

10月29日(土曜日)には第2回「ほくえい未来トーク2022」を開催します!

2050年の北栄町の姿や脱炭素のためのアクションを、北栄町の将来推計や目標についての専門家の解説をもとに、町民のみなさんと一緒に考える「ほくえい未来トーク2022」を開催します。

一緒に考えてくださる町民の方を募集します!

日時

第2回 10月29日(土曜日) 13時30分~17時00分

多くのご参加をお待ちしております。