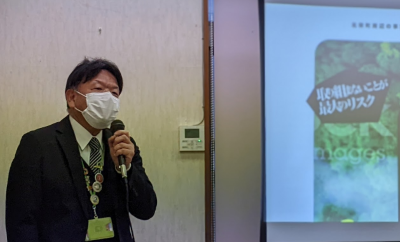

取組まないことが最大のリスク~SDGs・脱炭素経営実践研修会~開催報告

主 催:北栄町 北栄町商工会

共 催:中国環境パートナーシップオフィス(EPOちゅうごく)・中国地方ESD活動支援センター

琴浦町商工会・湯梨浜町商工会・三朝町商工会

後 援:鳥取銀行

日 時:令和4年11月24日(木)13:30~17:00 会 場:道の駅大栄 レストインだいば

参加者:30名

実施内容

13:30

|

開会

〇開会挨拶

北栄町岡本副町長

二酸化炭素は私たちが事業活動で出し続けていたもの。これまではそれを拾ってもらっていた。それが今の社会問題となっている。

北栄町はもともと平地であり、湖が干上がってできた地域。そのため少し雨が降ると水害が起きやすい。そして風によって悩まされる地域。非常に環境に悩まされる地域である。そのようなこともあり、ほかの自治体に先駆け気候非常事態宣言をした。今年は脱炭素ロードマップを策定し、セミナーを開催している。これまでは、環境問題に対処するために環境問題に取り組んできた。現在は、環境に対する取り組みは別の意味を持ち始めている。

1つは、これまでエネルギーは世界のあらゆる場所から購入してきた。そのエネルギーにかかるお金は地域外へ出てしまっている。それを地域内に戻していくことでお金の循環を地域に戻していく。

また、これから脱炭素社会を日本政府が取り組みを表明しているが、この脱炭素に取り組むことが今後の経営や企業の戦略にとってとても重要なこと。これまでは環境のために環境の取り組みをしていたため広がらなかった。これを地域の課題、企業の課題を解決する方法として環境問題に取り組んで行くことでやっと広がっていく。

本日は脱炭素先行地域の米子市、境港市で取り組んでいるローカルエナジーの森氏にもご講演していただくことになっている。これからのまちづくりには学ぶこと繋がること実践することが重要。この研修会でぜひ学んでいただき、そして今日一緒に参加した方と繋がっていただき、今日の研修会から実践に踏み出していただきたい。

北栄町商工会吉村副会長

近年SDGsや脱炭素いわゆるカーボンニュートラルという言葉は一般的 に聞くようになった。この目標の達成には大企業だけが取り組むわけではなく、我々のような地方の中小企業も取り組むことで個人の意識の中に脱炭素を植えつけられると解決に繋がる。

本日はご講演やパネルトークを通して実際に実践的な取り組みをしている実例を挙げていただける。その中で、みなさんが企業としてどういったことをしていく必要があるのかのヒントを持ち帰っていただきたい。

|

| 13:40 |

「北栄町脱炭素ロードマップとは?」環境エネルギー課

北栄町ではこれまで積極的に環境政策を取り組んできた。2019年12月に気候非常事態宣言を表明し、2050年までに北栄町では石油起源のCO₂排出ゼロを目指している。国も2050年ゼロカーボンを目指し、省エネルギーの普及、再生可能エネルギー導入推進のための法律の整備などを進めてきた。このような動きの中で北栄町では今年度は2050年のゼロカーボンに向けて具体的にどのようなことをしていくのか、町全体の政策として作ることにしている。それが脱炭素ロードマップになる。

ロードマップでは町全体のCO₂排出量を減らすことはもちろんだが、特にエネルギーの地産地消が重要と考えている。経済の地域内循環と活性化、経営の安定化、効率化に繋げたいと思っている。私たちの生活や経済活動で必要となるエネルギーを我慢して減らしていくのではなく、効率的に使用し、快適な働き方や暮らし方となることを目指して、まちづくりビジョンやSDGsの達成に貢献するロードマップを作成していきたい。

脱炭素に向けた手段としてして事業者の皆さんにとってよりよい北栄町に繋げることがロードマップの意義。本日の研修会もそのような趣旨のもと商工会との共催で開催している。

【脱炭素ロードマップ策定のスケジュール】

-

北栄町の現状を把握するため町民アンケートの実施

約1000人を対象に実施。アンケート結果についてはこれまで町報や町のホームページでお知らせしている。

-

事業所の皆さんにCO₂排出量の調査

建物の省エネ診断の協力をお願いした。事業所のCO₂排出量や設備の現状などを把握し、事業の収益を確保し、費用を抑えながらどのようにしてCO₂排出量を減らしてくのかを考えてきたい。

-

脱炭素経営セミナー

8月の脱炭素経営セミナーでは環境ジャーナリストの村上敦氏より「SDGsとシュタットベルケ~地域からお金が逃げない方法~」のご講演をしていただいた。

その後、株式会社エナテクスの高橋泰郎氏より「脱炭素経営と地域新電力、PPAについて」についてご講演していただいた。

セミナーに参加された方にアンケートを実施し、その結果「脱炭素経営について理解がすすみましたか」という質問に対し、65%の方が5段階評価で4以上の評価をした。セミナーを通して脱炭素経営の理解を深めていただく機会となった。

-

ほくえい未来トーク

10月に2回開催。北栄町の脱炭素の現状や将来推計を踏まえ、2050年に向けたアクションプランを考えた。

第1回では、専門家や町職員による将来推計や目標についての解説。第2回では、参加者の皆様に住居食と農交通と街づくりの3つのグループに分かれ、2050年の脱炭素に向けて自分たちの取り組めることを発表。

-

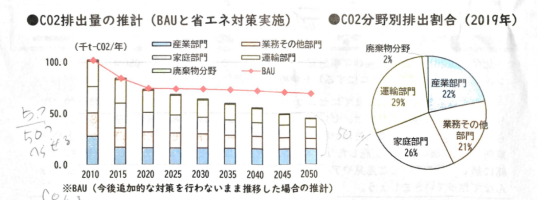

北栄町のCO₂排出量の推計

CO₂排出量についてこれまでの状況と今後2050年までにどうなるのか推計。

|

|

13:55

~

14:35

|

ペースノートスピーチ

ローカルエナジー株式会社 専務取締役 森 真樹 氏

「なぜ脱炭素経営か?〜地域課題解決を目指したゼロカーボンシティの早期実現〜」

経営は4つの人格が必要

これらは1人の経営者が全ての人格を兼ね備えている人は難しい。そのため経営は1人ではなくチームでするもの。チームの中にこの4つの人格がバランスよくとれているかが大事。これを町の視点でとらえると、町の経営でも同じことが言える。この4つの人格が揃うとやっと町の経営ができる。

企業の見方をするとやはり経営は攻めか守り。攻めは売上をどのように上げるのか。守りは原価をどのように下げるのか。これが基本となる。この売上を上げることと原価を下げることは実は脱炭素と密着している。

地域課題は人口の流出、経済の衰退、地球温暖化といったものがあるが、直面している問題を「ジブンゴト」として考え始めた。そこで一つのコンセプトとしてエネルギーの地産地消による地域資金循環である。地域の中でお金を回していくことが重要。

近年、電気代が上がって困っているという問い合わせが増えてきた。これは民間だけでなく行政からも話がある。

-

資源価格の高騰

日本の電気料金はLNG価格と連動している。LNG価格が上がると日本の物価は高騰する。世界的にみると電気の価格は落ち着いてきている。しかし円安の影響により日本では高い。このことから、エネルギーを地域外に依存している日本の地域経済にとって大きなリスクであるので、変わる必要がある。

-

実現したい未来

鳥取県西部を中心とした山陰地域を世界に誇る脱炭素産業の集積地にしていきたい。脱炭素は手段であり、目的としては経済や産業創出をしていくことを理念に会社を設立した。世界に誇る脱炭素社会の集積地にするため私たちの町に革新的技術の社会実装をしていくことを地域の皆さまに約束している。

この、世界に誇れる部分は確信があり、エネルギーの使用量もCO₂排出量も人口や経済規模に応じて比例していることから都道府県別にすると鳥取県は結果的にトップランナーになる。

-

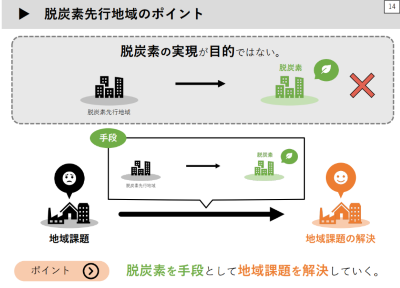

脱炭素先行地域とは

環境省が選定、地域の特性に合わせて脱炭素社会を先進的に実現していく地域のことである。脱炭素を目的としてしまうと失敗してしまうため、脱炭素は手段とし、経営(向上)が目的。この手段と目的をしっかりと理解しないとなかなか進まない。多くの地域で脱炭素が目的となってしまっているが、お金を出して脱炭素をしてしまっている。これでは何も価値を生み出せない。

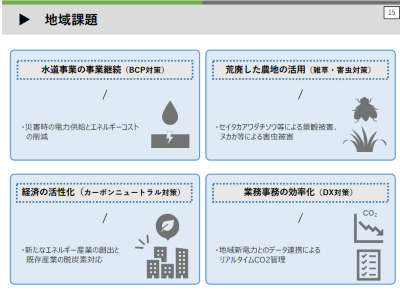

米子市や境港市の地域課題として、

-

水道事業の事業継続

人工が減っていくと水道代を上げざる負えなくなる。災害時の電力によるポンプをどのようにするのか、エネルギーコストについても世界情勢によって電気代が高騰し、その結果水道代が上がるリスクをどのようにするのか。

-

荒廃した農地の活用

米子市や境港市では荒廃した農地が増えてきている。

-

経済の活性化

新しいエネルギー産業を地域につくる。今ある産業も脱炭素産業にすることで競争力を上げていく。

-

業務事務の効率化

行政の事務を効率化する。ヒアリングをすると大変な労力を強いられている。それを自動化する。

これらの課題を解決すること(が脱炭素へのソリューション)。

-

対象とする脱炭素先行地域

中心市街地(米子市)と観光地(境港市)を取り上げた。観光地として境港市を入れた理由として、夢みなとターミナルのクルーズ船によって海外の人が境港に降りる。国事業なので、世界から見て日本をPRできるスケールのある事業であるということをPRするため。

-

公共施設群(米子市境港市)

610の公共施設を電気使用に伴うCO₂排出量を実質ゼロにする。この610の公共施設の97%はローカルエナジーと契約している施設(であり、ローカルエナジーの事業向上と地域経済、行政経営との状痛の課題解決につながる)。

-

荒廃した農地

A区分、B区分が存在し、B区分はほぼ山に返ったような農地のことを指す。山に返っているような農地が米子市で304ha、境港市57haある。

-

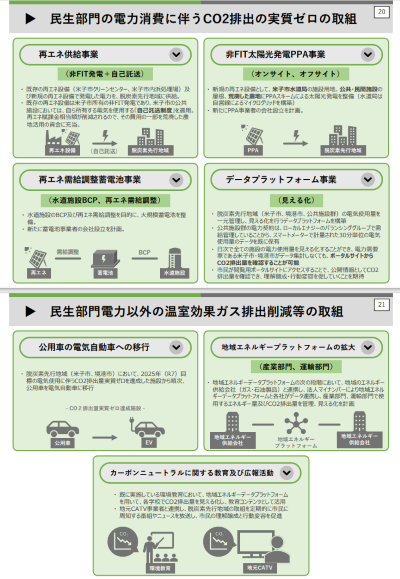

具体的な実施

まずは再エネ供給事業を重点にする。米子市クリーンセンターが卒FITを迎え、自己託送制度により中国電力ネットワークに電線の使用料を払い、米子市の公共施設で電気を使えるようにした。自己託送を使うと再エネ賦課金がかからない。燃料調整費も契約によってはかけなくて済む。自己託送を使用することにより電気代を安くすることができる。

-

非FIT太陽光発電PPA事業

PPA事業を行う際に(一般的には)足りないツールがあり、それが小売り電気事業者である新電力といわれるもの。それをローカルエナジーが担っている。

-

再エネ需給調調整蓄電池事業

再エネへネガティブな方から言われるのが、「太陽光が発電しない場合はどのようにするのか」だが、これがビジネスチャンス。大規模な蓄電池を導入するプロジェクトを始めている。蓄電池はまだまだ高く、経済性に合わないが、先行地域になると、国の脱炭素経営でイニシャルコストの3分の2が補助金等で事業性が高くなる。日々のランニング(コスト)は成立するところまで来ている。蓄電池で安いものはアメリカや中国の会社だが、国外のメーカーとの事業だと(今般の情勢からも)リスクがある。特にソフトウェアのエネルギーマネジメントの部分はどうにか国産でできないのかと 模索している。

-

データプラットフォーム事業

これも北栄町でできると考えている、見える化である。脱炭素化やCO₂排出量を減らす前に現状を把握することが重要。電気使用量を把握することから。

-

民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減等の取り組み

公用車の電気自動車への移行

地域エネルギープラットフォームの拡大。

カーボニュートラルに関する教育及び広報活動

-

地域主体で

これら、様々な視点からの取組を併せて行うのは、脱炭素の主体は誰なのか→地域の市民。地方都市の多くはその地域で一番エネルギーを使用しているのは地方公共団体である。米子市では、1番は鳥大医学部、2番で米子市。北栄町でも公共団体が最も電気を使用している可能性がある。地域には資源があっても実施する人材がいないことが多い。そのための知見や技術をローカルエナジーから提供可能。

北栄町の風力発電は外から見ても今後どのようにしていくのか気になるところ。今回電力市場が高騰し、電力難民といわれる電気代が非常に高騰しても契約しなければならないお客様がたくさんいるが、米子市の場合それはクリーンセンターがあるためそのリスクを下げるために自己託送をしている。

-

経営のために

ローカルエナジーには大手企業から問い合わせがあり、その内容として再エネを使用したい、再エネできるような場所はないのかである。大手企業が再エネする場合はSDGsのためと見えるが実は異なる。大手企業が再エネに投資する理由は経営のためである。

今後電力価格やエネルギー価格が変動することが企業経営のリスクとなっている。自分で投資し、太陽光発電を設置しその電気を自分で使用すれば将来のリスクを一定程度低下させることができる。多少高くても大手企業はその方向性で動いている(地域や中小企業もその方向性を認識すべき)。

|

|

14:50

|

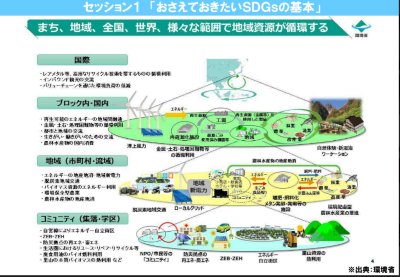

SDGsと脱炭素経営」 ファシリテーター 松原 裕樹氏

SDGsの指標はグローバルで身近に感じることが少ないが、今後日本で法律も整備されてくる中で、重要な指標が脱炭素。

今の世代だけではなく未来世代含め住み続けられる地域の循環共生圏を作っていくこと、自治体、町単位であるいはコミュニティ単位で、それらが繋がりながら取り組んでいくことになる。

COP27では、国連グテーレス事務総長が「我々は気候危機の高速道路をすすんでいる」と警鐘を鳴らしている。気候危機によって損失と損害をどう補填していくか、農業などあおりを受けるのは地方となる。世界規模、全国規模で取り組む必要がある。

G7のエルマウ(ドイツ)サミットの首脳宣言の前文でも、経済の目的を持続可能な地球として気候エネルギー環境問題が世界の最大共通課題。北栄町の取組も外から見るとそこに取り組むもの。NHKの全国ニュース「おはよう日本」でもCOP27に絡んで北栄町の脱炭素ロードマップづくりの住民向けWSで住民が意見提案しているところが取り上げられた。目標は長期になるが、(タスクを細かく設定し)一つ一つ取り組むことになるとまとめられていた。

|

|

15:40

|

パネルトーク

〇セッション①

クロストーク 「なぜ、うちの会社は脱炭素経営をするのか?」

- ローカルエナジー株式会社 専務取締役 森 真樹氏

- 株式会社 花工房 あげたけ 代表取締役 根鈴 啓一氏

- 株式会社 北条ワイン醸造所 代表取締役 山田 和弘 氏

- 株式会社エナテクス エコソリューション事業部部長 高橋 泰郎 氏

脱炭素経営について経営の入り方、事業の始め方についてどう実践している?

-

森氏

脱炭素は後付けであった。もともと目的はエネルギーの地産地消であり、たまたま使う電力が太陽光やクリーンセンターであった。会社にとっての強豪が中国電力であり営業では料金の安さで負けてしまう。町は、電気代は高いだけではなくCO₂排出量を減らす価値があるものと気づいてもらった。今行っている事業の中で何かできないかを考えることが重要。

-

高橋 氏

第一に脱炭素化社会を推進するという社会的意義に対する経営陣のコミットメントが必要。

当社では2000年に鳥取大学と共同で風力発電最適サイトに関する実証実験を行い、脱炭素地球温暖化防止の観点から再生可能エネルギーについての研究を社内で積み重ねてきた。

2015年にSDGsが国連総会で採択されたが、その時に「私たちが今までやってきたことがまさにSDGsの考え方なのだ」と再認識した。

-

根鈴 氏

お客様の考え方がどのように変わったのかが気になっていた。例えばデジタル化については顧客がデジタル化してることに企業がついていけていない

脱炭素も同じようなことが起きると考えた。脱炭素に向けて取り組みをしている会社であることを認識されるようになる世界がすぐ近くまで来ている。

(事業の根本的な価値を考えたときに)物理的な花ではなく、花を通して人の気持ちを伝えるビジネスということを改めて考えた。花は生産するために大量のエネルギーが必要となるので、NFTの花をデジタル空間上で花を販売する商品を開発。まだ軌道になっていないが、(変化の兆しをつかみ)まずはやってみることが重要。

-

山田 氏

5年前に脱炭素の取り組みを始めた。ブドウの収穫は夏ごろだが、ワインの発酵虫が暑くて発酵が進まない年があった。その年が特別だったわけではなく、時期などに配慮し変化しながら醸造するようになった。

そして、(負荷を減らすために)最初に取り組んだことがコルクの再利用コルクを採用。ワインの栓が金属にするところが多くなってきた。更に進み、ワインがパックに入っていると購入するお客様がいなくなる可能性がある。負荷に敏感になってもらい、消費者の意識改革も必要だと考える。

1リットルのブドウを発酵させると自動車の6倍の二酸化炭素を出すが、二酸化炭素排出量が少ない酵母では味に問題がある。だが、イギリスの若者など意識が高い人たちは、味よりもサスティナビリティを重視している。そこで、当社も、冬季は外にタンクを出し日光にあて発酵を促進するなど、負荷の低いサステナブルなワインづくりを心掛けている。

脱炭素経営の工夫や苦労、難しさは?

-

根鈴 氏

消費者の価値観を変えることが難しい。脱炭素などの環境への取組はまだ、たいして評価されることが少ない。売り上げなどの指標のみが評価される価値観を変えるべき。

称える機会を設ける必要がある。

-

森氏

事業として、価値観を変えてもらう取り組みをしている。高い安いだけではない価値をお客様に認めてもらえないと大手の企業が強い。

そこに、いかに価値を見出し(売り出す)のか、が勝負。例えば、出前教室での子どたちの感想を行政にも共有するなど、脱炭素の価値を認めてもらうために努力している。

-

高橋 氏

脱炭素を自社の業務において出来ているのかを考えている。

再エネ分野では自社のCO₂排出をゼロにすることを目標としているが、取り組みをしていく中で最後に残るのは業務用車両。これを全て電気自動車に置き換えることは中長期的な時間が必要。

その埋め合わせを試行錯誤している。脱炭素化を進めるためには経費が必要だが、「経費をかけてでも脱炭素を推進する」という経営の基本的価値観を構築している。

-

山田 氏

経済的に実現が可能であるのかが課題。脱炭素は手段であって目的ではないということを考えると短期的なことも大事だが中長期的な考えかた方が必要。

脱炭素を目指すワインを作りながら品質を維持することを企業努力としてる。

課題は、お客様に理解していただけるのか。そこが難しいと感じている。

自社の強みやステークホルダーと一緒に打破できる(できそうな)ことは?

-

高橋 氏

省エネ診断を無料で提供していることが強み。無料で省エネ診断して終わりではなく、この地域の脱炭素化のために商工会の皆様とそれぞれの得意分野を活かして取り組みたい。

-

山田 氏

強みは多くの耕作地で栽培を行っていること。発酵中に大量のCO₂が排出排出されるがこれを何とか回収し、利用できればと考えている。栽培を増やしたいが、畑が多いと人手不足になる(一緒に取り組める部分)。

-

根鈴 氏

いかに自分ごとにしていくのかが重要。北栄町が全体としてどのぐらいの数字で環境貢献したのかということを示す。個人ですると大変なのでなるべく全体ごとにしていき称えあうことができればよい。

-

森氏

新しいパートナーを見つけていくことで思い込みをしないことが必要。脱炭素先行地域を進めようとした際、ガソリンスタンド屋さんは脱炭素に消極的なイメージがあったが、(パートナーとして)EVカーのサービスを一緒に始めようと積極的だった。

|

| 16:20 |

〇セッション②

全員参加型パネルトーク「みんなで考えよう わが社の脱炭素経営」

脱炭素に取り組む意義は?

- 社会貢献、脱炭素経営に取り組んでいる企業ブランディングになる。それが周りに周知されることで自社の認知価値を上げていく。

- 日本社会や世界が求めている企業の成長支援が必要。地域のリーディングカンパニーとして、金融などで支援していく。

- ビジネスチャンス。

- 事業継続のため。その中から付加価値をつけていく。

- 顧客価値づくり。脱炭素視点で作った商品を買いたいと思う時代が来る。その文脈で商品を作っていく、それが

- 北栄町として 産業支援のためのブランディング。風車は環境価値を生んでいる。今はFITで国民のものになっているが、買い戻すことっもできる。それをブランディングして北栄町産の商品を気候変動対策をした商品だということで、北栄町がその下支えをすることでコナンだけでなく風力もブランドになる。

脱炭素経営を何から取り組む?

- 地元や自分たちの生活環境のことをより知ることから始める。自分たちの生活(活動)の中でどういうロスが生まれてしまっているのかなど改善できれば脱炭素につながるであろう点を探すところから始める。

- 2050年の脱炭素社会(ゼロカーボン)の実現にむけて、やるべきことがたくさんあるが、まずは自分たちの状況を把握する。事業所などから排出されるCO₂を把握していくこと。

- 北栄町の電力事情は送電網的に電圧が変動するために不利なところにある。近くに発電所があればクラッカー減少などによるの電圧変動が少なくなるはずなので、地域で電力を作ることは賛同する。

-

森氏

人づくりが重要。電気の品質を担保するためには蓄電池を解決策として考えている。ビジネスチャンスにもつながる。そのようなことに取り組むためにも、人づくりが重要。地域課題は売るほどあるはず、そういう時に知恵を出し合える人を作る。

-

根鈴氏

現状を正しく把握して(目標)数値情報を出し合える場。他社や行政と一緒に定期的に出し合う。

-

山田氏

再確認をする。社内で情報を共有する。再構築する。

-

高橋氏

エネルギーの見える化に取り組む。他社にも共有していく。定量的に経営的に判断できる情報を提供していく。

-

松原氏

「やる」か「やらない」かということであれば、「やる」だけ。やっていきましょう。

|

|

〇講評

-

高橋氏

事業者同士の会議が一番熱かった。チームとなって脱炭素をキーワードとして経済を回す地域になるように協力していく。

-

山田氏

脱炭素は一つのビジネスチャンス。全員で一丸となって取り組むべきこと。

-

根鈴氏

脱炭素が義務になると重たくなりそうだと考えていたが、チャンスととらえることができれば、ここから一緒に外貨を取りに行くことができると思う。

-

森氏

小さな町だからこそ、顔の見える関係で話し合いを重ね、一致団結できる。今日のように、公共、民間、金融など多様なメンバーで形にしていくことが可能。

|

| 16:45 |

ふりかえりとフリートーク(名刺交換会)

|

| 16:50 |

閉会あいさつ

北栄町環境エネルギー課 杉本課長

脱炭素はこれから十分重要なこととして皆さんが具体的に見えていると感じた。今日の言葉で印象に残っていることは、「脱炭素は手段である」ということ。北栄町の資源をどう生かすかということ、それから総力戦で何ができるのかということをしっかり考え、町民の皆さん、事業者の皆さんや町の課題が繋がっていくことが大事。砂丘とクロボクの町、北栄町は多くの困難を資源にして発展してきた。脱炭素を手段として皆さんと一緒に活用しながら北栄町がよりよい町になればと思っている。この機会を縁として今後もつながっていけると良いと思う。

|

北栄町SDGs脱炭素経営実践研修会 実施後アンケート結果

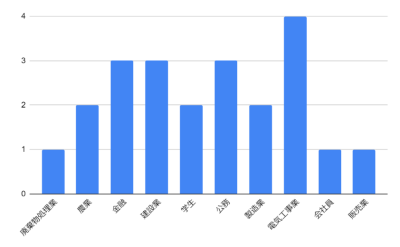

- 業種

参加した方の業種は廃棄物処理業や電気工事、建設などのインフラ系の事業が多かったものの、製造、農業や金融、販売、公務などの多岐にわたっていました。

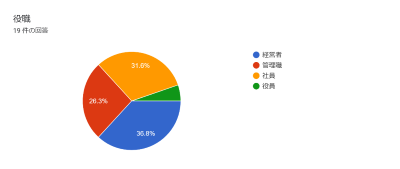

- 役職

役職については、まんべんなく、あらゆる立場の方が参加していたが分かります。そのことから、多様な意見が出やすかったのではないかと考えられます。

-

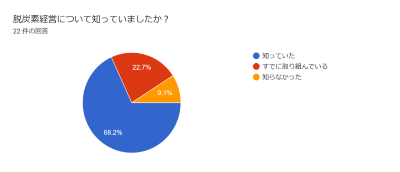

脱炭素経営について知っていましたか?

8月に実施した脱炭素経営セミナーから、継続して参加いただいた方や、事業者の方へのヒアリングに協力いただいた方の参加があったのではないかと考えられます。脱炭素経営に興味がある、あるいは推進に積極的な方の参加が多かったことがうかがえます。

-

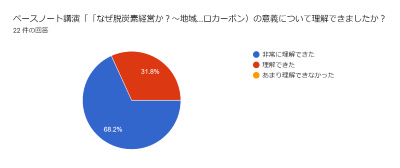

ペースノート講演「「なぜ脱炭素経営か?〜地域課題解決を目指したゼロカーボンシティの早期実現〜」を聞いて、事業を通じた脱炭素(ゼロカーボン)の意義について理解できましたか?

「非常に理解できた」と答えた方が7割近く、全員が理解できた、わかりやすいと同時に参加者のニーズに沿ったレクチャーだったことが分かります。

-

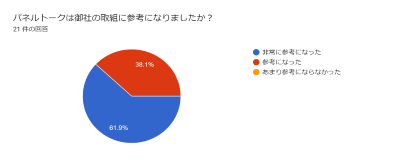

パネルトークは御社の取組に参考になりましたか?

全員が参考になったと回答しました。それぞれの事業にとって、改めて脱炭素へ変革できる内容だったことが分かります。

-

ペースノート講演やパネルトークで印象に残ったことや、事業に取り入れたいこと、自社で共有したいことなどを記入してください。

- 脱炭素はコストではない

- 「ビジネスチャンス」

- 手段というキーワード

- 「脱炭素」は地域課題を解決するための「手段」

- 脱炭素は取り組まなければならないというよりは、新しいビジネス。事業改善

- もうかるから再エネ、省エネ、を取組んでいるのではありません。

ペースノート講演から、脱炭素や脱炭素経営が、目的ではなく、地域の持続可能性や経営改善の手段であることに気づいた参加者が多くいたことが分かります。

- エネルギーの見える化

- エネルギー診断

- 脱炭素化に向け、価値観の変容を促す取組(事業性評価手法の見直し)

- 事業者側だけでなく 消費者側の価値観の変革も必要

- 顧客はまだそこまで脱炭素は評価してくれないので、さらに認知を高めて、お客様と共有していくことが必要。

- 人づくり

パネルトークでの事業紹介から、エネルギー診断による「エネルギーの見える化」が、脱炭素経営の第一歩であることに気づいたことが分かります。

また、今までの事業評価方法では脱炭素への取り組みが評価されないという課題感から、脱炭素推進事業を評価し、ブランディングに活かす必要も言及されています。

さらに、脱炭素事業人材育成や、脱炭素をプラス評価する消費者教育など、脱炭素社会づくりに向けた対策についても必要であると考えていることが分かります。

- 根鈴さんと山田さんのお話を聞く中で、身近にできるところから取り組んで行くことが大切だと感じだ。

- みなさまのご意見や考え方全て参考とさせていただきたいです

- 各社ともいろいろな取組をしていて、目が覚めた思いがした。帰って事業に落としこみたい

講師、登壇者、参加者同士で学び合えたこと、学んだことを事業に活かせる内容だったと考える参加者が多かったことが分かります。

-

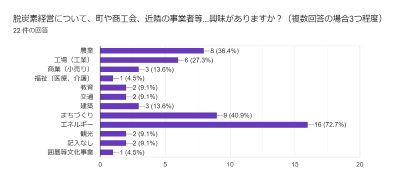

脱炭素経営について、町や商工会、近隣の事業者等と連携して計画づくりをするのであれば、どの分野に興味がありますか?(複数回答の場合3つ程度)

商工業者中心の会でしたが、連携をしたい事業として異分野である「農業」と答える参加者が8名ありました。さらには、交通や建築、まちづくりなど、地域のインフラとエネルギーを併せた事業を推進する必要性を感じる回答が多くありました。

その他、教育や福祉、文化事業などとの連携にも言及がありました。

-

その他、ご感想、ご質問、SDGsや脱炭素経営について、さらに聞きたいテーマや講師など。

- 最先端の事業実施、北栄町の規模に近いところでの事業など

- 太陽光パネルの経済性など

- 北栄町の主体的な脱炭素経営の方向性

- 地域資源を活かすため、町内横断的な組織連携を。

- テーマはNE-ST(とっとり健康省エネ住宅制度)講師 県の担当者

- 北栄町の目標とするところで各主体に何を期待しているのか?早く明らかにするとよいのでは?

- 具体的な経理側面も踏み込んで講義があったらよい

- 水素社会の実現可能性 ⇒町内の需要予想(予測)

- 農業分野

- 北栄町4つの課題の解説に向けた課題一つ一つのワークショップ

- ソーラーシェアリング